一、历史长河中的华兴寺

华兴寺的历史可追溯至唐玄宗开元年间(713-741年),据寺内现存最早的碑刻记载,当时一位名为慧明的高僧云游至此,见此地山环水抱,灵气逼人,遂发愿建寺弘法。初名"慧明禅院",后因香火日盛,影响渐广,于宋代更名为"华兴寺",寓"华夏兴盛"之意。

三、禅宗文化与修行生活

作为禅宗重要道场,华兴寺自古便有"坐香"传统。每日清晨四时,悠扬的钟声唤醒寺院,僧众开始一天的修行生活。早课、坐禅、诵经、劳作,日复一日,年复一年,保持着与千年前无二的修行节奏。

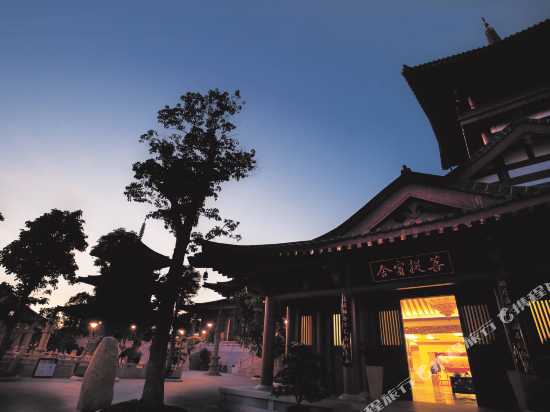

二、建筑艺术与空间布局

华兴寺的建筑群依山而建,错落有致,完美体现了中国传统建筑"天人合一"的理念。整个寺院分为三进院落,从山门到大雄宝殿,再到藏经楼,层层递进,象征着修行者从凡尘到觉悟的渐进过程。

五、专家点评

文化学者李明远教授: "华兴寺的价值不仅在于其建筑艺术和宗教意义,更在于它是一处活态的文化遗产。寺内保留的传统修行方式和生活方式,为我们研究中国古代寺院生活提供了珍贵的活化石。"

四、华兴寺的现代价值与保护

在快节奏的现代生活中,华兴寺如同一方净土,为都市人提供心灵栖息的港湾。近年来,寺院在保持传统的同时,也积极探索与现代社会的对接方式。

- 禅修课程:面向社会大众开设短期禅修班,帮助现代人减压静心。

- 文化讲座:定期举办佛教文化、传统艺术等主题讲座,弘扬优秀传统文化。

- 数字保护:对寺内珍贵文物进行数字化扫描存档,确保文化遗产得到永久保存。

华兴寺也面临着游客过多影响清修、古建筑维护资金不足等挑战。如何在开放与保护间找到平衡点,成为寺院管理者需要深思的问题。

佛教研究学者释慧明法师: "作为禅宗道场,华兴寺最可贵的是保持了纯正的禅风。在这里,你能感受到一种超越时代的宁静与觉照,这正是现代人最需要的精神养分。"

历史转折点:明嘉靖年间,华兴寺曾毁于一场大火,仅存山门和钟楼。后在当地信众和官府支持下重建,形成了今日所见的主体格局。清代康熙、乾隆两朝,华兴寺多次获得皇家赏赐,地位显赫一时。

建筑史专家王静雅: "华兴寺的建筑群体现了中国古建筑因地制宜的智慧。特别是其巧妙利用地形高差营造出的空间序列,堪称山地寺院的典范之作。寺内木构件的榫卯工艺也值得深入研究。"

旅游博主"行者无疆": "华兴寺是我见过最具禅意的古寺之一。不同于一些过度商业化的寺院,这里依然保持着古朴本真的氛围。特别是清晨薄雾中的钟声,让人瞬间忘却尘世烦忧。"

核心建筑亮点:

现代转型举措:

禅修特色:

华兴寺如同一本厚重的史书,每一页都记载着时光的故事;又如一位智慧的老者,静默中传递着生命的真谛。在这个变化万千的时代,它提醒着我们:有些价值需要坚守,有些智慧值得传承。或许,这正是千年古刹留给现代人最宝贵的启示。

有趣的是,寺内珍藏着一部《华兴寺志》,详细记载了自建寺以来历代住持的生平事迹和寺院兴衰。这部珍贵的文献不仅是研究华兴寺的第一手资料,也为中国佛教史研究提供了宝贵素材。

- 华兴禅茶:寺内自宋代起便有种茶传统,僧人将禅修与茶道结合,形成了独特的"华兴禅茶"文化。每年清明前后,寺僧亲手采摘、炒制茶叶,供佛待客。

- 书法修行:历代华兴寺高僧多擅书法,将抄经视为重要修行方式。寺内设有专门的"书禅堂",供僧众和居士练习书法。

- 农禅并重:华兴寺坚持"一日不作,一日不食"的百丈清规,寺后有数十亩菜园和果园,僧人们亲自耕种,自给自足。

每年农历四月初八佛诞日,华兴寺会举行盛大的浴佛法会,吸引来自全国各地的信众参与。这一传统已延续千年,成为当地重要的文化盛事。

- 山门殿:采用典型的歇山顶式建筑,门额上"华兴寺"三字为明代书法家董其昌所题,笔力雄浑,气韵生动。

- 大雄宝殿:寺内主体建筑,供奉释迦牟尼佛、药师佛和阿弥陀佛三尊金身塑像,均为明代艺术精品。殿内梁柱上的彩绘历经数百年依然鲜艳如初。

- 藏经楼:二层木结构建筑,珍藏有大量佛经,包括一部珍贵的《大藏经》手抄本,据传为宋代高僧一笔一画抄录而成。

特别值得一提的是华兴寺的"回音壁"现象——站在大雄宝殿前的特定位置轻声说话,声音会清晰地传回耳中,这一奇特声学现象至今未完全破解,为古寺增添了几分神秘色彩。

千年古刹华兴寺:禅意与历史的完美交融

在中国众多佛教名刹中,华兴寺以其独特的文化底蕴和宁静致远的禅意氛围独树一帜。这座始建于唐代的古寺,历经千年风雨洗礼,依然保持着古朴庄严的风貌,成为无数寻求心灵宁静者的朝圣地。本文将带您深入探索华兴寺的历史渊源、建筑特色、文化内涵以及现代价值,揭开这座千年古刹的神秘面纱。

相关问答